金銅仏の仏像は金属製の仏像のことで、用いられる素材の多くは銅製です。造り方としては「ロストワックス技法」といわれる技法で造られます。ロストワックス技法とは、蝋を利用した鋳造方法の一種で、奈良の大仏もこの方法で造られました。この技法は歴史が深く、古くは紀元前のメソポタミアから始まったとされます。

まず蝋で作品のモデルを作り、これを用いて鋳型を制作します。作品のモデルは一回の鋳造ごとに使い捨てとなりますので、一つの型に一つの仏像しか出来上がりません。ですので全く同じ像は作ることが出来ませんし、大量生産が出来ないので、貴重と言えるでしょう。そして一つの仏像を造るのに多くのプロセスがあり、最低でも数ヶ月を要します。鋳造とは、金属材料を融点よりも高い温度で溶かし、鋳型に流し込み、冷やして固める金属加工方法の一種です。

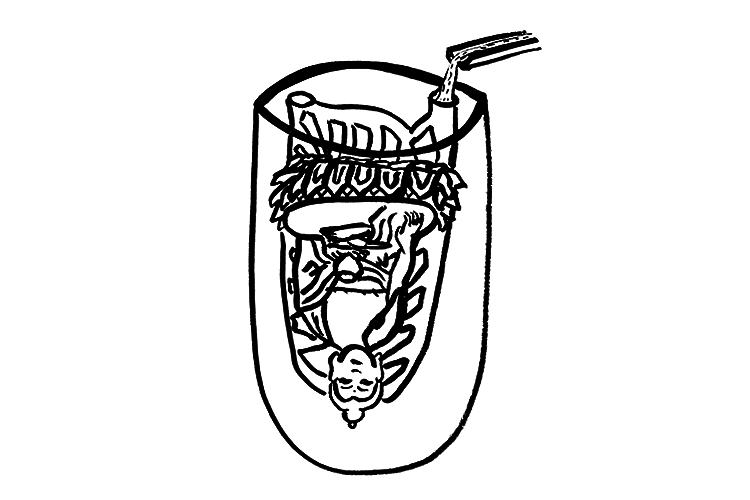

仏像(金銅仏)を造るプロセスは、大きく分けて以下の通りです。

蜜蝋で形を形成し、像の形にしていきます。鍋に蜜蝋を入れて、それを溶かしながら仏像の形にしていきます。大きいものだと、部分ごとに作ります。表面を滑らかにするだけで、丸一日以上かかります。ここでの作業を怠ると、この先に、でこぼこした仏像が出来上がってしまいます。装飾品などの細かな部分は蜜蝋を手で細く丸めたりしながら作っていきます。

次に蜜蝋の仏像に、粒子の細かい泥を塗り、日陰で約2日間乾かします。地上から約9m下の粒子の細かい泥を用います。像の内側の部分は乾くのに時間がかかります。そして再度上から粘土を塗り、約3日間〜四日間乾かします。次に米藁がブレンドされた粘土を新たに塗り、再度三日間ほど乾かします。この粘土は地上から約3m〜4.5m下の泥を用います。表面が乾いたら、次に像の内側を米藁をブレンドした泥で塗り、内側は乾くのに時間がかかりますので約6日間〜7日間乾かします。

次にこの泥で固めた像を焼き、口から溶けた蜜蝋を取り出し、そこに銅を流し込みます。そして仏像を覆っている泥を壊すと表面がざらついた荒い像が出来ます。この時点で仏像10体の内1対はうまく鋳造できないものがでてきますが、それはしょうがありません。修復可能な程度のものもあれば、できないものもあります。

仏像の表面を磨いていきます。この作業も熟練した職人が丁寧に磨いていきます。ちょっとした力加減で出来栄えが変わりますので神経を使います。

例えば密教の五仏の中心尊である大日如来は宇宙の実相を仏格化した根本仏であります。薬師如来は医王仏とも呼ばれ、特定の方の「病気平癒(びょうきへいゆ)」を祈った仏様と言われていて、平安時代には多く作られました。阿弥陀如来は「極楽浄土」の仏様と言われていて、現世の「安穏」と「極楽往生」を願って造仏されてきました。また、不動明王を中心とする五大明王は、鎮護国家的色彩の強い像であるなど仏像によってその意味(目的)は様々です。

たがねを用いて仏像の表面を彫刻していきます。約100種類以上のたがねを用い、状況に応じて使い分けます。そのたがね自体も仏師が自身で使いやすいように、自作します。細かな美しい彫刻をするのには非常に技術が必要です。

仏像の表面が彫刻し終わったら、手などを結合させます。(仏像によって異なります)先に結合しなかった理由としては、手の下などの彫刻をする為です。

再び仕上げとして磨いていきます。

ネパールではアマルガム鍍金といって特別な方法で鍍金をします。その方法とは水銀と金を混ぜ、仏像に付着させて、火であぶり、水銀を気化させてとばします。そうすると仏像に金だけが残ります。この方法で鍍金をすると綺麗に金が像に載り、擦ったぐらいでは決してとれることはありません。この方法から消しメッキとも呼ばれます。古来日本でも東大寺の毘盧遮那仏(びるしゃなぶつ)などはこの方法で鍍金がされました。日本では今日この方法はほとんど行われておりません。それだけ貴重な技術です。

仏像によっては、お顔に金泥を施す場合があります。これはチベットやネパールの仏像に多く見られます。お化粧をするといった言い方もあります。

宝石や貴石等を象嵌(ぞうがん)します。サファイアやターコイズ、ガーネットなどの石が多く入れられます。非常にきらびやかで美しい仕上がりとなります。

このように様々な工程を経て仏像が出来上がります。手作りで作られるため、全く同じものはありません。

縁とは人と人との繋がりで、特に運命、見えないものによって決められた(結ばれた)という意味を持ちます。それらに出会えることはまさにご縁であります。